◇ 생막걸리의 변화무쌍한 맛은 저주일까, 축복일까?

효묘를 비롯한 각종 균이 살아있는 생막걸리는, 어르신들 말씀 그대로 ‘조석(朝夕)으로’ 맛이 달라진다. 제조된 후 발효 과정이 계속 진행되기 때문이다. 특히 기온의 영향을 많이 받는다.

현재 시중에 유통되는 플라스틱 용기의 경우는 여름철에 가장 취약하다. 아예 부글부글 끓는 경우도 허다하다. 이 때문에 대량 생산과 유통이 쉽지 않다. 냉장 유통이 답이지만, 현실적으로 이마저도 쉽지 않다.

그러나 균일화 된 맛을 선보일 수 없는 것을 굳이 저주라고만 볼 필요는 없다고 생각하는 전문가들도 적지 않다. 여러 환경에 따라, 다양한 맛이 나는 것을 즐기게 하면 된다는 것이다. 품종과 생산 지역, 와인 생산자와 빈티지를 따지는 와인처럼, 각각의 특성별 맛을 깐깐하게 따지고 구별하는 것을 막걸리 문화로 만들면 된다.

◇ 막걸리에도 ‘떼루아’가 있다?

프랑스어로 떼루아(terroire)의 사전적 의미는 ‘토양’이라는 뜻이다. 그러나 실제 의미는 그보다 훨씬 포괄적이다. 와인이 생산되는 여건, 즉 토양과 기후, 자연 조건, 그리고 생산자들의 손맛 등을 모두 포함한 개념이다. 와인의 맛과 향을 결정짓는 것은 바로 이 떼루아라는 인식이 널리 퍼져 있다. 인근 와이너리에서 생산된 와인의 맛과 향이 크게 다른 것도 바로 이 때문이라는 것이다.

한국 와인 문화의 형성에 크게 기여한 반면 해악도 많이 끼친 일본 와인 만화 <신의 물방울>이 떼루아에 대한 관심을 고조시킨 이래, 지난해에는 동명의 SBS 드라마까지 등장했다.

친친의 장기철 대표는 “막걸리야말로 떼루아라는 말이 가장 적합한 술”이라고 주장했다. 생산자마다 제조법이 조금씩 다르고, 원료가 각기 다르고, 생산 지역의 물을 포함해 기후 환경이 막걸리의 맛에 결정적이기 때문이다. 기타제재주인 소주는 물론, 위스키 같은 증류주나 맥주 같은 발효주와도 비교도 안 될 정도라는 것이다.

◇ 막걸리의 원형, 이화주(梨花酒)를 아십니까?

고려시대 사서에도 이화주라는 용어가 등장한다. 쌀로만 빚은 탁주 원액이다. 막걸리와 달리 물을 타지 않고, 재료가 삭는 과정에서 수분이 생긴다. 걸쭉한 형태에, 맛은 씁쓰레하다. 이화주라는 이름은 배꽃(梨花)이 필 무렵 담근다고 해서 생겨났다. 고려 이후에는 이화주를 담그는 철이 따로 없었다.

술 평론가를 겸하고 있는 허시명 한국여행작가협회 회장은 “이화주가 훗날 다양한 탁주로 분화했다는 점에서, 막걸리의 원형으로 보는 것이 맞을 것”이라고 주장했다. 현재 시판되는 제품은 없다. 다만 한 국산주 제조사가 운영중인 전통 주막에서 시험 판매중이다(사진).

◇ 세대별로 좋아하는 막걸리 맛이 따로 있다?

맛에 대한 세대별 선호도 차가 큰 편이다.

이미 막걸리에 익숙한 기성세대는 비교적 쓴 맛을 좋아한다. 그 가운데는 밀 막걸리만 고집하는 경우도 있다. 쌀 막걸리조차 지나치게 맑고 담백하다는 이유에서다. 오랫동안 밀 막걸리의 술 맛에 길들여져서다.

반면 신세대는 톡 쏘는 청량감을 중시한다. 게다가 단 맛을 선호한다.

일부 막걸리 제조사들이 더덕이나 인삼을 비롯해 각종 과일을 첨가한 신제품들을 잇달아 선보이는 이유도 여기 있다.

전통주 제조로 유명한 국순당은 아예 아스파탐을 첨가한 신세대용 생막걸리(사진)를 출시할 예정이다. 아스파탐은 쓴 맛을 줄여주고, 단맛을 내는 인공 감미료다.

시음회에서는 선보인 막걸리 가운데 막걸리 맛의 원형에 가까웠던 것은 무형문화재인 송명섭씨가 만든 생막걸리. 쓰고 텁텁했지만, 연배가 있는 막걸리 전문가들이 극찬했다.

반면 소백산 지역의 명주로 꼽히는 대강막걸리나 오곡막걸리는 솔잎을 첨가하거나 오곡으로 만드는 방식으로 쓴 맛에 변형을 준 것이었다.

신세대 막걸리 애호가들에게 인기 있었던 것은 청량감이 일품인 데다가 쓴 맛을 다소 줄인 충북 덕산 막걸리였다.

막걸리 시음회 역시 와인 시음회와 기본적으로 다를 바 없다. 다양한 막걸리를 준비해두고, 잔을 바꿔가며 마시면 된다. 술에 어울리는 음식을 곁들이는 것 역시 마찬가지다. 다른 점이 있다면, 막걸리 시음회에는 와인과 같이 정해진 격식이 없다는 점이다.

먼저 와인의 빛깔을 보고, 향을 맡으며, 입으로 음미하는 식의 룰이 있을 리 없다. 아직은 그저 제조 방법이나 생산 지역에 따라 천차만별인 맛과 향의 차이만 구별하면 된다.

지난 9일 서울 서교동 홍대 앞 ‘친친’(親親)에서 열린 막걸리 시음회는, 향후 막걸리 시음회의 틀을 결정지을지 모를 모임이었다.

(홍대 친친에 내로라하는 막걸리 전문가들이 모였습니다)

배혜정누룩도가의 배혜정 대표, 김계원 국순당 연구소장, 술 평론가 허시명, 요리사 박찬일, 박상빈 배다리 막걸리 대표 등 참석자 면면부터가 그랬다. 막걸리에 관해서라면 자타가 공인하는 전문가들이었다.

여기에 막걸리를 취재중인 ‘SBS스페셜’ 팀과 슬로우푸드 한국협회 관계자, 그리고 막걸리 애호가를 자처하는 전문가들 15명 가량이 참여했다. 이 가운데는 국내 막걸리 열풍에 큰 관심을 갖고 있는 일본 ‘니혼사케’ 관계자 2명도 포함돼 있었다.

퓨전 일식으로 이름난 곳에서 시음회가 열리게 된 것은 친친 장기철 대표의 유별난 막걸리 사랑 때문이었다. 그는 “와인처럼 발전시키기 위해서는, 막걸리도 시음법을 포함해 다양한 문화를 만들어 나가야 한다.”고 이번 시음회의 취지를 설명했다.

이날 제공된 막걸리는 전국 각지의 대표 막걸리에, 국산주 제조회사들이 출시 준비중인 막걸리와 관련주, 그리고 장 대표가 시도한 실험적인 막걸리 칵테일 등 30여종.

전통 안주 외에 퓨전 안주와의 ‘마리아주’(mariage:영어의 marriage에 해당하는 불어로, 특히 와인과의 궁합을 의미한다)도 실험했다. 이 날 막걸리 애호가와 전문가들의 허심탄회한 대화는 보통 사람들이 막걸리에 대해 궁금해 하는 사항 대부분이 소재가 됐다.

(사진 = 배혜정누룩도가 원주. 요거트처럼 걸쭉하더군요.)

◇ 도대체 막걸리란 무엇인가?

일반적으로 고두밥(아주 되게 지은 밥)을 말린 후 누룩과 물을 넣어 발효시킨 술이 막걸리의 원형이다. 이를 흔히 원주 혹은 합주라고 한다. (사진=배혜정누룩도가 원주). 이 가운데 맑은 부분을 걸러내고, 탁한 부분이 좁은 의미의 막걸리 원료가 된다.

맑은 부분이 청주고, 걸러낸 부분이 탁주다. 이 술의 알콜 도수는 대개 15도 안팎이다. 우리가 흔히 마시는 막걸리는 여기에 물을 타, 알콜 성분을 5도 가량으로 낮춘 것이다. 막 걸러냈다고 해서 막걸리라는 이름이 붙었다는 것이 정설이다. 탁주의 쌀알을 걸러내지 않은 것이 동동주다.

◇ 막걸리의 맛은 왜 천차만별인가?

일반적인 제조법만 보면 막걸리의 종류는 제한적일 수도 있다. 그러나 구체적인 제조법은 각양각색이다. 일반적인 쌀로 밥을 지어 제조하는 경우도 있고, 쌀을 찧어 가루로 하는 경우도 있다.

(살균 막걸리. 확실히 신선한 맛이 떨어진다. 무난한 맛...)

무엇보다도 재료가 쌀이나 밀, 양자 혼합 여부에 따라 종류가 갈린다. 효모를 비롯한 각종 균이 살아 발효가 계속 진행되느냐 여부에 따라 생막걸리(사진)와 살균 막걸리로 구분되기도 한다.

70℃ 정도에서 10분 정도 두면 막걸리 내의 균들은 대부분 활동을 못하게 된다. 살균 막걸리는 발효가 더 이상 진행이 안 돼, 맛이 균일화된다는 장점이 있다. 그러나 막걸리 특유의 톡 쏘는 느낌이 없다는 지적이 많다. 현재 일본 등지로 수출되는 막걸리는 현지 규제 때문에 살균 막걸리가 대부분이다. 여기에 각종 약재와 과일을 첨가하면 그 맛과 제품은 그야말로 천차만별이다.

(텁텁하지만 제일 본류에 가까웠던 맛)

전국 각 지역의 물도 막걸리 맛을 좌우하는 요소다. 배다리술도가의 박상빈 대표는 “막걸리의 원료나 제조기술이 엇비슷해지면, 궁극적으로 물맛이 막걸리 맛을 좌우할 가능성이 크다.”고 주장했다.

실제로 많은 전문가들은 서울을 포함한 수도권 일대에서 유통되는 막걸리들이 질 나쁜 서울시 지하수로 만들어지는 데다가 냉장 유통이 안 돼 막걸리에 대한 인식을 떨어뜨리고 있다고 지적한다. 실제로 이들의 맛은 전국 각지의 명품 막걸리와 확연히 구분됐다.

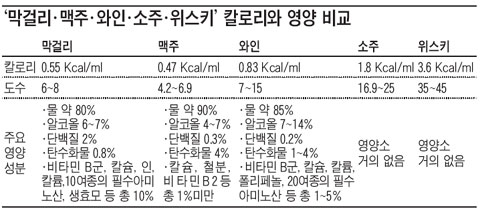

◇ 칼로리와 영양 비교

아래 표시하기를 클릭하면 음악이 나옵니다. | |